遺留分と遺留分侵害額請求でお困りの方へ

遺留分侵害額請求について

相続財産の大部分を他の兄弟姉妹に譲るという内容の遺言が見つかった

父が生前に、愛人に多額の財産を贈与したことが発覚した

祖母が世話をしてくれた介護士に、大半の財産を相続するという遺言を残していた

このようなことがありましたら、遺留分侵害額請求で財産を取り戻せるかもしれません。

生前に決めた父の遺言に沿って全財産を相続したら、ほかの相続人から、遺留分侵害額請求をすると言われた

亡くなった母の財産を分配した後に、自分も相続人であると名乗る者の代理人弁護士から内容証明が届いた

このようなことでお困りでしたら、遺留分侵害額請求への対応をしないとより大きなトラブルに発展する可能性が高いです。

遺留分とは?

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は、何もしなくても当然にもらえるというわけではありませんので、請求する必要があります。これを「遺留分侵害額請求」と言います。

遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握しましょう。そのうえで遺留分侵害額請求をするか・遺留分侵害額請求に対してどのように対処するのか決めていきましょう。下記が遺留分の割合を説明した図になります。

ご自身でわからない場合は当事務所にお越しいただき、一緒に計算することも可能です。

遺留分割合の例

①法定相続人が配偶者のみの場合

配偶者の遺留分は全体の相続財産の1/2です。 財産が1000万円なら500万円が遺留分になります。

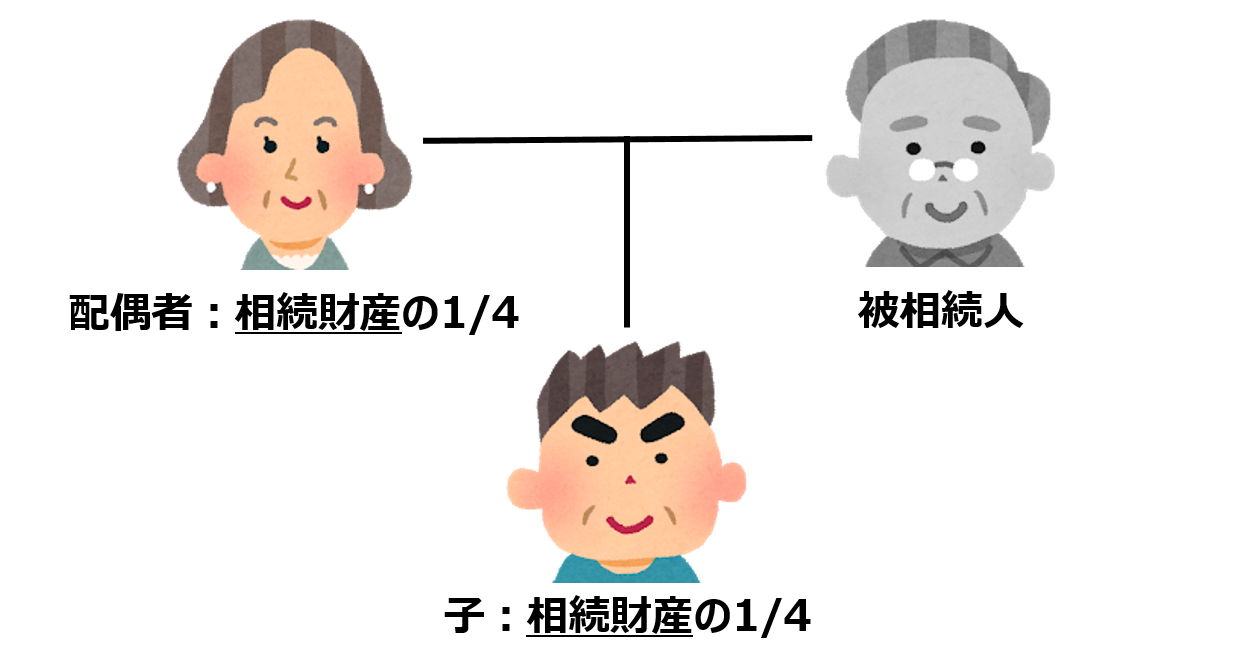

②法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

子が2人の場合

|

配偶者:相続財産の1/4 長男:相続財産の1/8 長女:相続財産の1/8 |

|

子が3人の場合

|

配偶者:相続財産の1/4 長男:相続財産の1/12 長女:相続財産の1/12 次女:相続財産の1/12 |

|

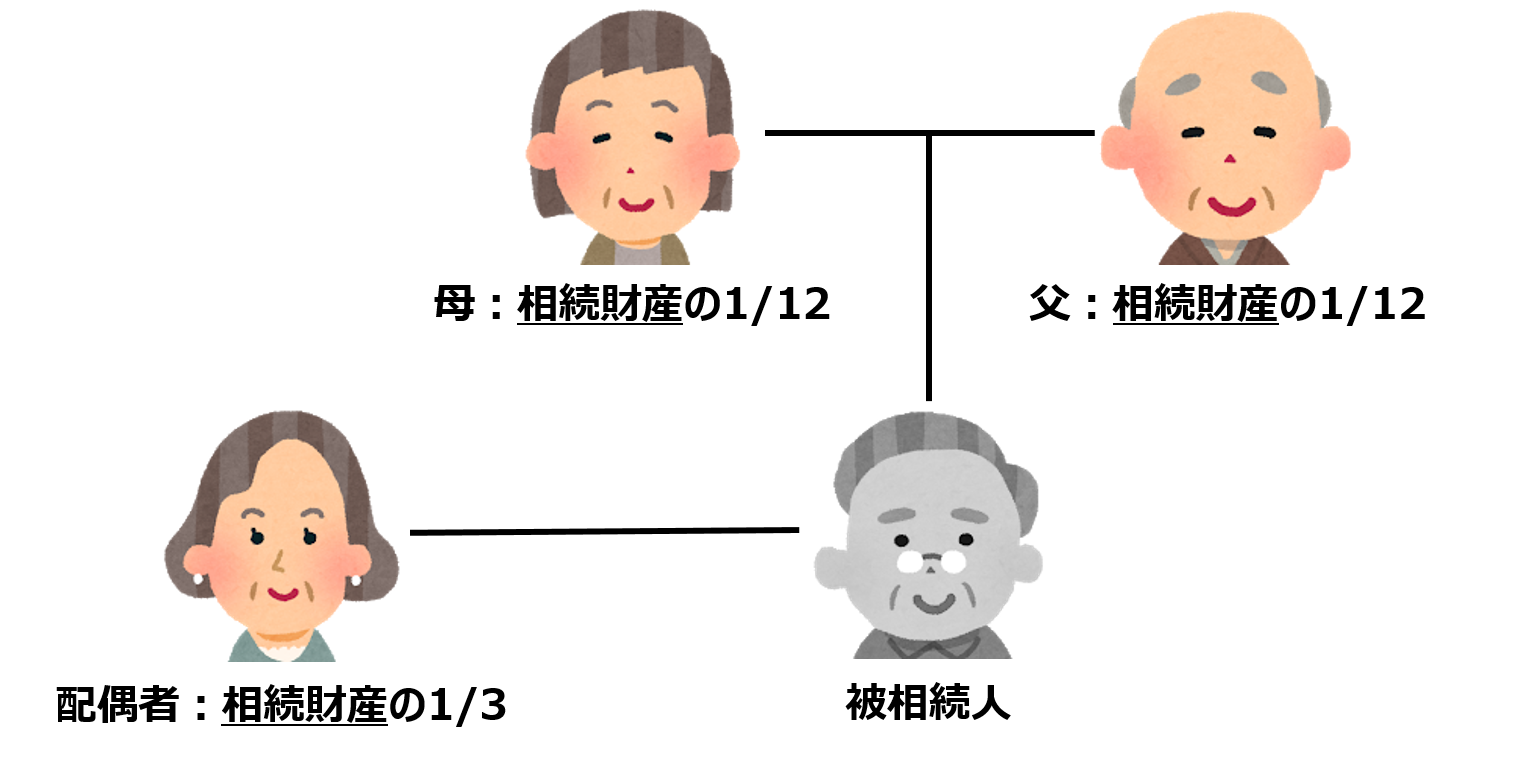

③法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続財産の1/3

配偶者:相続財産の1/3

父母:相続財産の1/12

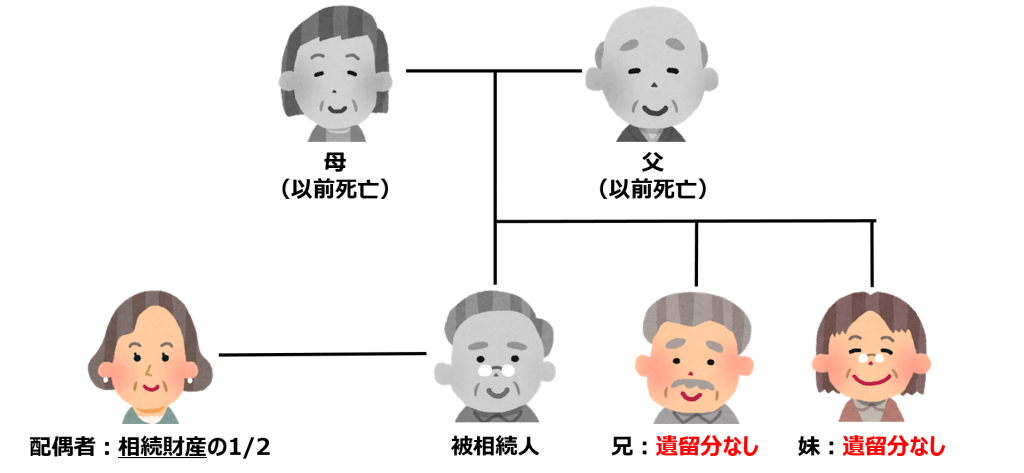

④ 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/3

兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて等割りとなります。

遺留分の知らないと怖い落とし穴

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害されていることを知った時、例えば、遺言書が見つかり、全く自分には相続財産を与えてもらえなかったことが分かった時から1年以内に行わないと、「時効」にかかり、請求できなくなりますので、注意が必要です。

また、遺留分を侵害されていることを知らなくても、相続開始から10年経つと、請求できなくなりますので、遺留分侵害額請求をしたい場合は、お早めに動く必要があります。

当事務所では、遺留分侵害額請求を考えられている方・遺留分侵害額請求をされた方に対して、サポートを行っております。

お早めにご相談ください。