まるわかり!遺産分割協議書のつくりかた

目次

ご家族がお亡くなりになって、相続が発生すると、遺言がない場合は故人の遺産の分け前を相続人間で取り決める「遺産分割協議」を行う必要があります。

その「遺産分割協議」を取り決めした内容をまとめたものが遺産分割協議書です。

遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を行うことができます。

逆に言うと、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えません。

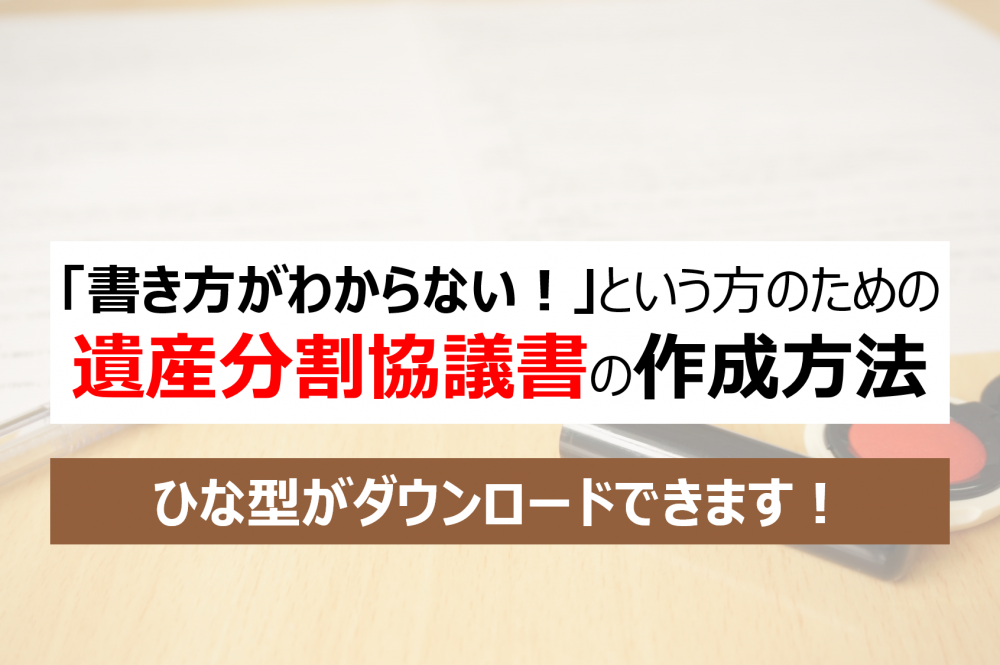

しかし、実際に遺産分割協議書を作成するとなると、「遺産分割協議書の書き方がわからない!」という悩みをよくお伺いいたします。

そこで、この記事では、大分で相続業務に注力している相続や遺産分割に詳しい弁護士が、遺産分割協議書の書き方を解説いたします。

遺産分割協議書のひな型もダウンロードできるようにご用意しておりますので、あわせてご覧いただければと思います。

(下記をクリックするとひな型がでてきます)

遺産分割協議書に記載する項目

遺産分割協議書に記載すべき内容は大まかには下記の通りとなっております。

・被相続人は誰か、どこに住んでいたか

・相続人は誰か、どこに住んでいるか、被相続人との関係

・相続人全員が遺産分割協議で合意した内容

・誰が何をどのくらい相続したか

・後から発見された遺産をどうするか

・協議による合意が成立した年月日

・相続人全員の署名(または記名)と実印による押印

遺産分割協議書の作成方法

作成の手順

遺産分割協議書の作成の手順は、下記のようになっております。

1、作成する様式を決めます。

遺産分割協議書は、遺言書と異なり、手書きでもパソコンでも作成が可能です。ですので、最初は遺産分割協議書を手書きで作成するか、パソコンで作成するかを決めます。どちらについても、ひな型を参考にしていただければ、作成する様式は問いません。

2、タイトルを「遺産分割協議書」とします。

3、亡くなられた方の本籍地と住所地を記載します。

この情報は、相続人調査の際に取り寄せている戸籍や住民票から把握できます。

4、亡くなられた方の氏名と死亡日を入れて、前書き(ひな型に書き方があります)を記載します。

5、誰がどのプラスの財産(預貯金や不動産など)を相続するのかを記載します

「1、、2、、3、」と項目付けして記載していきます。この項目付けには定型はありませんので、わかるようにしておけば問題ありません。また、記載する順番に決まりはありませんが、年齢順である場合が多いです。

6、次にマイナスの財産(借金やローンなどの債務)の相続方法を記載していきます。

こちらも項目付けして記載していきます。

7、遺産分割協議が終了した後に判明した財産(後日判明した財産)の取扱いについて記載します。

遺産分割協議書に署名と実印が押されれば、基本的に遺産分割協議は終了となりますが、その後に判明した財産について、どのように取り扱うかを取り決めし、記載する項目です。

遺産分割協議が終了した後に発見された場合は再度遺産分割協議を行う、という旨を記載する場合が多いです。

8、作成した年月日を記載します。

9、相続人全員の住所・氏名を記載し、署名と実印(認印)を押印して完成です。

遺産分割協議書の最後には、相続人全員の住所・氏名を記載し、自署の署名と実印(認印)を押印します。

※遺産分割協議書が複数枚になる場合、製本して実印を使って割印を押して完成となります。

気を付けるポイント

ここでは、遺産分割協議書を作成する上でのポイントをまとめました。

①代償分割をする場合の記載方法

遺産分割協議の結果、不動産や非上場の株式など、分割が難しく評価額の一部を現金で代わりに支払う、代償分割を実施する場合は下記のような記載が適切となります。

1-1、相続人 山田 宗隆は、その取得した相続分の代償として、相続人 山田 宗義に対して、金〇〇万円を支払う。

②相続人の中に未成年者や障がい者など、法的意思能力がない人が相続人にいる場合

相続人の中で、意思能力がないとみなされる人がいる場合には、未成年者の場合は法定代理人である親権者が、成年被後見人等の場合は家庭裁判所が選任した後見人等が本人の代わりに遺産分割協議に参加し、その意思を代わりに決定することになります。

その場合、遺産分割協議書の最後の署名押印欄が通常とは異なる書式で記載する必要があります。記載方法は、相続人の氏名の後ろに法定代理人であることを明記し、親権者や後見人等の法定代理人が署名し実印で捺印を行います。

③不動産について記載する場合は登記簿謄本をそのまま写して記載しましょう

遺産分割協議書の中で、不動産の分割事項を記載することがありますが、その不動産の内容は一言一句間違えないようにするためにも、登記簿謄本の内容をそのまま記載しましょう。

なぜなら、不動産の名義変更(相続登記)の際には遺産分割協議書が必要となり、不動産の登記簿謄本と遺産分割協議書に記載された不動産の記載が違っていた場合、最悪不動産の名義変更ができない可能性があるためです。

確実な記載をするためにも、登記簿謄本を取り寄せておきましょう。

具体的に記載すべき部分は、下記のとおりです。

|

土地 |

所在地、地番、地目、地積、 |

|

建物 |

所在地、家屋番号、種類、構造、床面積 |

※1建物がマンションの場合

遺産のうち、マンションの1室のみがある場合の書き方も、通常の土地や建物と同様に、登記簿謄本に沿った記載となります。ただし、この場合は、建物全体の記載をした後に所有している専有部分と持分である敷地権の記載をしなければならないため、表記が長くなります。

記載方法の例を以下に記載しております。

1棟の建物の表示

所在 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2

構造 鉄筋コンクリート造り5階建て

床面積 1階 160.1m2

床面積 2階 160.1m2

床面積 3階 160.1m2

床面積 4階 141.4m2

専有部分の建物の表示

家屋番号 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2-401

種類 居宅

構造 鉄筋コンクリート造り1階建て

床面積 54.4m2

敷地権の表示

所在及び地番 〇〇県〇〇市〇〇3-13-2

地目 宅地

地積 320.51m2

敷地権の種類 所有権

敷地権の割合 1万分の321

※2不動産が共有持分の場合

被相続人が土地の権利のうち、3分の1のみを所有している場合(これを共有持分といいます)、遺産分割協議書にもその旨を記載する必要があります。

こちらの記載は上記のマンションほど、手間はかからず、不動産の情報の最後に「持分」の表記をするのみです。

記載の例は下記のとおりです。

所在 〇〇県〇〇市〇〇3丁目地番 2番11地目 宅地地積 55.51m2持分 三分の一 |

④預貯金、株式については口座番号まで特定できるように記載しましょう

預貯金や株式については、金融機関名はもちろん、支店名、普通・定期などの種別、口座番号を特定できるように記載しましょう(ひな型には銀行の普通預金の場合と定期預金の場合を記載しております)。

※退職金や生命保険金は、あらかじめ契約時に受取人が定められており、遺産分割協議の対象外となっているため、遺産分割協議書に記載する必要はありません。

⑤必ず、自筆のサインと実印の押印をするようにしましょう

遺産分割協議書には、後日のトラブルを避けるためにも相続人全員が自筆でサインをすることが望まれます。また押印は、必ず実印で押印しましょう。その際には印鑑証明書もセットで必要となります。提出先によっては、自筆の署名・実印の押印ではないと受理してくれない場合がありますので、必ず確認しましょう。

遺産分割や遺産分割協議書の作成でお困りの際は弁護士に相談しましょう

遺産分割協議の際に、家族や親せきみんなが納得いくように遺産を分けたいが、関係性のよくない相続人(兄弟や親族)がいる

遺産分割をしたいが、被相続人(亡くなった父や母)が認知していた婚外子がおり、相続の分け前を求めている

遺産分割協議書の作成を自分で進める余裕がないので専門家にお願いしたい

遠方に親戚がいる、自分の仕事が忙しいなど、遺産分割を自力で進めるのが難しく、遺産分割協議書の作成から送付までお任せしたい

上記のようなことをお考えの方は、ぜひ一度大分の相続に強い弁護士に相談しましょう。

遺産分割協議書は相続人全員の合意がないと成立せず、遺産を分けることができません。その場合、例えば預金の引き下ろしができなくなったり、不動産の名義変更ができなくなったりと、相続人の方々がお困りになることがとても多いです。早期に遺産を全員が納得できるように分配するために、トラブルや意見の相違が発生すると考えられる場合は、一度弁護士にご相談ください。相続人の方々が得られる適切な相続財産額や、方法をお伝えすることができます。

遺産分割協議書の作成は細かなことまで気を遣って作成することになります。

当事務所にご相談いただき、やっとの思いで遺産分割協議をまとめたものの、そのあとの遺産分割協議書の作成でさらに大変な思いをされる方を多く見かけております。

また、その遺産分割協議書の内容に不備が見つかり、再度遺産分割協議をすることになった事例や、場合によっては遺産分割協議書によって相続争いが発生してしまった事例もございます。

そこで、当事務所では、遺産分割協議の交渉サポートに限らず、遺産分割協議書案の作成、遺産分割協議書の作成代行をお受けしております。

大分で遺産分割や遺産分割協議書の作成などでお困りでしたら当事務所までお気軽にご相談ください。

失敗しない弁護士の選び方

- 弁護士によって結果に差が出るの?

- 弁護士って怖くないの?

詳しくはこちら

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。

- 新規予約専用

- 0120-367-602

- 事務所

- 097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

大分みんなの法律事務所の5つの強み

相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート

経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。

専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

生前対策から紛争案件までトータルサポート

相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。

当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明

当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。

.jpg)

親切で丁寧な対応

当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

-1.jpg)

初回相談料無料

初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れ

- お電話、メールフォーム

または

LINEで相談予約 - まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

- ご相談・費用の

お見積り - 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

- ご契約・サポート

開始 - サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。