【弁護士が教える】子供がいない夫婦に向けた遺言書の書き方

遺言書がないと、配偶者の相続分が減る可能性がある

子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと、配偶者が相続するはずだった遺産の一部(3分1または4分の1)を、亡くなった配偶者の親や兄弟が相続してしまう危険があります。

というのも、民法では、

子供が相続の第1順位とされていますが、

子供がいない場合は、第2順位として親(亡くなっている場合は祖父母)が、遺産の3分の1(配偶者は3分の2)を相続し

親や祖父母も亡くなっている場合は、第3順位として兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)が、遺産の4分の1(配偶者は4分の3)を相続する

ものと規定されているからです。

こうなってしまうと、遺産額が大きく目減りしてしまいますし、場合によっては自宅を売らなければならなくなる場合もあり得ます。

また、預貯金の名義変更や不動産の売却なども、配偶者単独ではできなくなってしまい、他の相続人に協力してもらう必要も出てくるため、非常に手間や、精神的な負担がかかってきてしまいます。

また、配偶者には子供はいないと聞かされていたのに、いざ相続手続をする段階になって戸籍を取り寄せてみたところ、元配偶者との間に子供がいたことが判明することもあります。

こんなことになってしまっては、残された夫や妻が、安心して暮らせませんので、ぜひとも遺言書を作成しておくようにしましょう。

遺言書の書き方

それでは、具体的な遺言書の書き方を見てきましょう。

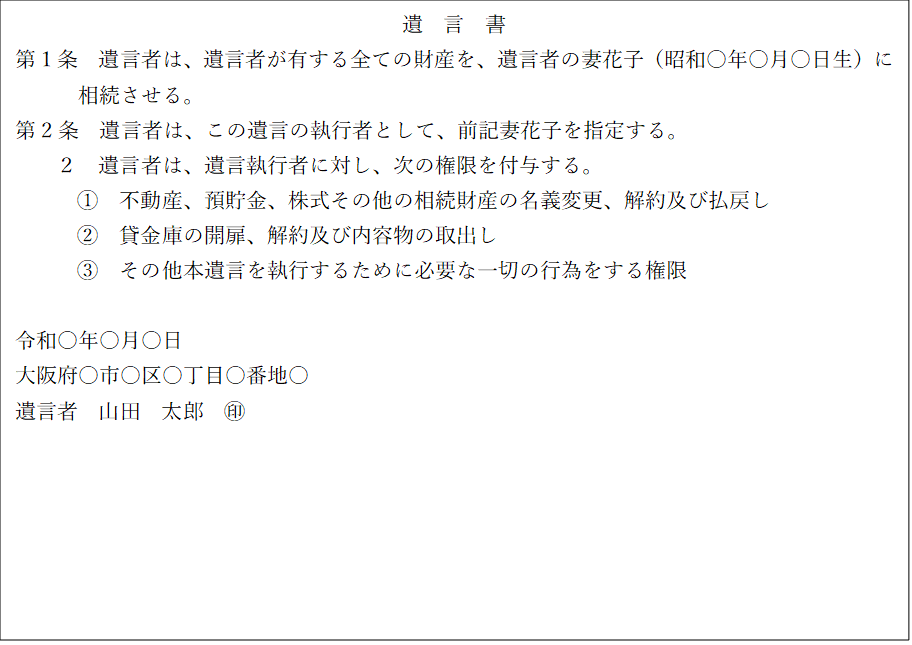

(1)全財産を配偶者に相続させたい場合

|

|

なお、相続手続をスムーズに進めるため、遺言執行者は選任しておくようにしましょう。

ただし、配偶者を遺言執行者に選任した場合、高齢だったり体が不自由だったりして執行手続を進めることが難しい可能性があります。また、遺言執行者は、民法上、財産目録を作成して相続人に交付しなければならないとされていますが、これを作成するのが難しい方や相続人とは関わりたくない方もいらっしゃると思います。

こういった場合は、弁護士などの専門家を、遺言執行者として選任しておくことをお勧めします。

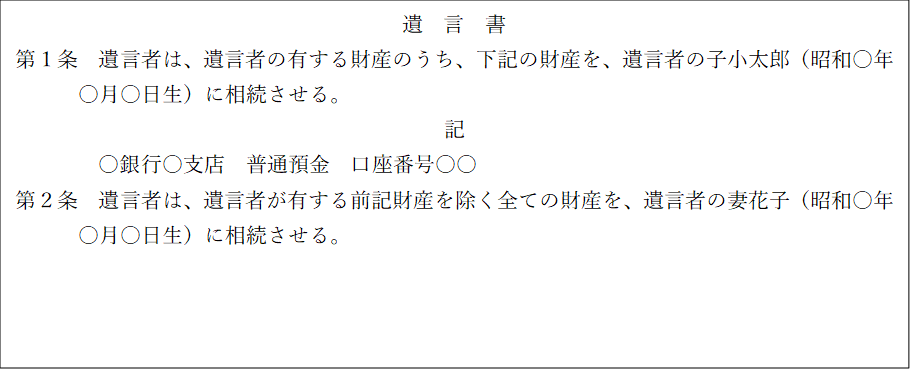

(2)元配偶者との子供にも相続させたい場合

|

|

なお、元配偶者との間に子供がいる場合、その子供は遺留分(遺産の4分の1相当額の金銭を請求する権利)を有します。遺留分を請求する権利は、兄弟姉妹や甥姪にはありませんが、子供や親にはあります。

請求されなければ支払う必要はなく、一定の期間を経過すれば遺留分を請求する権利は時効によって消滅するのですが、請求された場合はお金で支払う必要があります。

そのため、元配偶者との子供や親が遺留分を請求する可能性がある場合は、配偶者が支払いに困らないように、不動産だけでなく、預貯金や株式、生命保険などの金融資産を十分に残しておくとか、遺留分を侵害しないように遺言で遺留分権利者にある程度の財産を取得させておくことが考えられます。

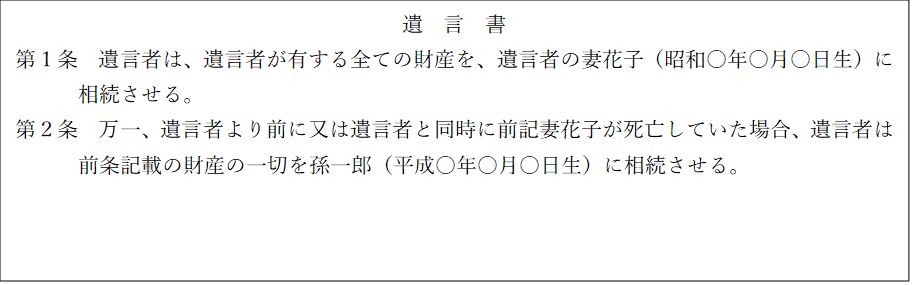

(3)配偶者が先に亡くなった場合について定めておきたい場合(予備的遺言)

|

|

配偶者が先に亡くなっていた場合に、誰に相続させるかを指定しておくことも可能です。

また、団体に寄付(遺贈)することも可能です。

遺言を書く際の留意点

遺言書を作成するにあたっては、次の点に留意しましょう。

① 遺言書は、形式に不備があると無効になります。また、紛失等の可能性もあります。

そのため、遺言書は、公正証書にしておくか、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用することをお勧めします。

書き方がわからない場合は、専門家に遺言書案の作成を依頼することも検討しましょう。

② 夫婦が1通に連名で作成した遺言書は、無効となります。

面倒でも、夫婦それぞれが、1通ずつ(計2通)遺言書を作成するようにしましょう。

③ 前記のように、元配偶者の子供や親が、遺留分(金銭)を請求してくることもありますので、配偶者が遺留分の支払いに困らないように対策を講じておきましょう。

④ 前記のように、相続手続をスムーズに進めるために、遺言執行者を指定しておくようにしましょう。

⑤ 前記のように、配偶者が先に亡くなっていた場合にどうするかも、検討しておくようにしましょう。

もし、相続人となる方が誰もいないということになると、その遺産は、最終的には国のものになります(国庫に帰属)。配偶者が亡くなっていた場合の相続人・遺贈先を指定しておきたい場合は、遺言書に記載しておくようにしましょう。

まとめ

子供がいない夫婦でも、配偶者が安心して暮らせるように、遺言書を作成しておくようにしましょう。

他方で、遺言書に不備があると無効になってしまいますので、注意が必要です。

遺留分や、配偶者が先に亡くなっていた場合のことや、遺言執行手続を誰がやるかについても検討する必要があります。

当事務所では、依頼者様ご夫婦のニーズを丁寧にお聴き取りして最良の遺言内容となるよう一緒に考え、法的に有効な遺言書の作成から、遺言執行までをサポートさせていただくことが可能です。

相続案件を多数取り扱い、紛争になりやすいポイントを熟知した弁護士が、親切・丁寧にアドバイスさせていただきます。

初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にご相談ください。☟☟

当事務所の作成サポートサービス

遺言書作成のサポート費用

| 費用(税込) | サポート内容 |

|---|---|

|

定型なもの:220,000円 非定型なもの:220,000円~ |

・遺言書作成に必要な手間を全て代行 ・遺言書の作成 |

遺言執行サポートの費用

| 遺産額 | 費用(税込) | サポート内容 |

|---|---|---|

|

遺産金額が |

550,000円 |

・相続財産目録の作成と相続財産の保全 ・遺言書の内容に従って相続財産を分配 ・不動産や株の名義変更、預金の払い戻し ・賃貸不動産の賃料取立て ・故人の貸金の取立て ・故人の債務の履行 ・非嫡出子の認知の届出等 |

| 遺産金額が 300万円~3,000万円未満 |

遺産金額の2.2% |

|

| 遺産金額が 3,000万円~3億円未満 |

遺産金額の1.1% |

|

| 遺産金額が3億円~ |

遺産金額の0.55% |

失敗しない弁護士の選び方

- 弁護士によって結果に差が出るの?

- 弁護士って怖くないの?

詳しくはこちら

相続のお悩みやご不安はどうぞお気軽にお問い合わせください。初回相談は60分で無料で対応いたします。

- 新規予約専用

- 0120-367-602

- 事務所

- 097-574-7225

相続のお悩み・お困りごとならまずは弁護士に無料相談!

大分みんなの法律事務所の5つの強み

相続アドバイザー資格を有する弁護士による専門性の高いサポート

経験豊富な相続アドバイザー資格を持つ弁護士が在籍しています。豊富な専門知識をもとに、複雑な案件への対応や、様々な事情を考慮したうえでの総合的なサポートが可能です。

専門知識を駆使して、最適な解決を目指します。

生前対策から紛争案件までトータルサポート

相続の相談は、それぞれ個々が抱える状況が異なります。当事務所の弁護士は相続全般にわたる知識を持ち、それぞれの状況に応じた総合的なアドバイスを提供します。

当事務所では、生前の遺言書作成支援から、相続発生後の相続手続き代行や、調停・裁判の対応までワンストップで依頼が可能です。

わかりやすく丁寧な説明

当事務所では、依頼者の皆様に対して、わかりやすく丁寧な説明を行うことを心掛けています。相続に関する法律や手続きは複雑であり、理解しにくい部分も多いため、専門用語をかみ砕いて説明し、依頼者の皆様が安心して理解・信頼いただけるよう努めています。問題解決の過程で発生する可能性のあるリスクや対策についてもしっかりと説明し、依頼者様の疑問や不安に耳を傾け、納得いただける形で解決を目指します。

.jpg)

親切で丁寧な対応

当事務所では、弁護士だけでなく事務員も含め、全スタッフが一丸となって親切で丁寧な対応を心掛けています。依頼者の皆様が安心してご相談いただけるよう、細やかな気配りと丁寧な説明を行い、常に依頼者の立場に立った対応を実践しています。何かご不明な点やご不安がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。

-1.jpg)

初回相談料無料

初回のご相談は無料で承ります。専門家の意見を気軽に聞ける機会を提供し、安心して相続に関するご相談を始められます。相続は、時間との勝負になる案件も多いです。早めの相談が解決への第一歩です。お気軽にご相談ください。

無料相談の流れ

- お電話、メールフォーム

または

LINEで相談予約 - まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

- ご相談・費用の

お見積り - 弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

- ご契約・サポート

開始 - サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。